David y Napoleón, el arte y el poder

Sin duda que hemos ampliado considerablemente la noción del concepto de lectura en diferentes perspectivas, incluyendo lo que nos interesa en esta reflexión: leer una imagen. “Las imágenes son cosas que han sido marcadas con todos los estigmas de la personalidad y la animación: exhiben cuerpos tanto físicos como virtuales; nos hablan, a veces literalmente, a veces de forma figurativa; o nos devuelven la mirada silenciosamente a través de un 'abismo infranqueable por el lenguaje'" (Mitchell, 2017).

Contemplar un cuadro, una escultura, una ilustración demanda realizar de manera consciente un acto de lectura, que significa superar la perspectiva estético sensorial que la obra produce, dando paso a relacionar aspectos subyacentes en ella que tienen relación con valorar la técnica, la utilización del color, el dominio del lenguaje audiovisual, establecer relaciones entre la imagen y otras lecturas, en definitiva, interpretar su significado. De esta manera, todos los elementos enumerados, y otros más, apuntan a la necesidad de construir un todo coherente y cohesionado que permita al lector/espectador interpretar e inferir unos hechos, comprender la línea narrativa y adquirir una consciencia reflexiva que nos aproxime a una lectura más completa de la imagen. En definitiva, “Contemplar arte, leer un cuadro implica un tipo de experiencia que es producto de la metacognición” (Eisner, 2002).

Las manifestaciones artísticas reproducen las manifestaciones culturales de un tiempo y un espacio, codifican y transmiten una cosmovisión, un sistema de valores y las formas de comportamiento que de ellas se derivan. El poder público comprende esto, cataliza la relevancia del arte, descubre su fuerza, lo instrumentaliza para sus objetivos. El arte, desde los albores de la humanidad, se relaciona con el poder y sus fines. La mayoría de los fenómenos artísticos nacen de esa demanda del poder, sea político, eclesiástico o económico. Ambos conceptos se hermanan en la lógica que son productos sociales: no hay arte sin forma ni fuera de la sociedad y el poder, como facultad elemental, es la expresión social de la fuerza para hacer, obligar a hacer o impedir que algo se realice.

Desde las expresiones de la cueva de Altamira, pasando por la monumentalidad del arte egipcio y romano, por la estética de la belleza y la armonía del arte griego, el sentido pedagógico de las manifestaciones artísticas medievales, el refinamiento del arte del Renacimiento, en todas ellas la lógica de poder que subyace impulsa su propia dinámica artística, propicia una estructura social que tiene su correlato en las expresiones artísticas. En definitiva, el poder descubre la fuerza del arte, lo instrumentaliza en pos de sus objetivos, lo convierte en arte del poder: si es conservador, defiende estructuras políticas; si es revolucionario, es censurado por el poder.

A lo largo de la Historia, los que han detentado el poder (emperadores, monarcas, sacerdotes, guerreros, en fin), son, desde siempre, no solo grandes controladores y patrocinadores del arte, sino que, los más relevante para nuestro caso, sujetos de representación artística. “El poderoso es un artista del poder que se rodea de artistas que lo representan…En efecto el ejercicio del poder puede ser elevado a una forma de arte” (Pastor, 2016).

Napoleón es un extraordinario modelo de estudio al respecto, ayuda a comprender la persistencia de modelos iconográficos utilizados en la construcción de la imagen del poder desde la Antigüedad. La vida del corso y su representación artística, realizada por grandes artistas contemporáneos como David, Gros, Delaroche y Canova, entre otros, fueron mandatados artífices de la propaganda de su gloria y fama, rescatando simbolismos de la mitología imperial romana y de los mitos clásicos que ya habían sido redescubiertos en el Renacimiento.

El complemento perfecto para Napoleón, para el caso de esta exposición, es el máximo exponente del Neoclasicismo francés de la época, Jacques-Louis David, considerado uno de los más influyentes pintores del siglo XIX, “… fue el artista oficial del gobierno revolucionario… estos hombres consideraron que vivían unos tiempos heroicos y que los acontecimientos de aquellos años eran tan dignos de la atención del pintor como los episodios de la historia griega y romana…Había aprendido, con el estudio de la cultura griega y romana, a modelar los músculos y tendones del cuerpo… ; había aprendido del arte clásico a soslayar todos los detalles no esenciales para efecto principal, así como a proponer una gran sencillez” (E. Gombrich, 2013).

La figura de David entendió de manera magistral la función del artista en su relación con el poder: sirvió a Luis XVIII; a la Revolución; a los jacobinos, estuvo encarcelado después de la muerte de Robespierre y; luego, con la llegada de Napoleón al poder, recuperó buena parte de su posición social y artística. Comprendió que “…cuando el poder condena y desbalaga el arte redime y compromete. Compromete porque redime, por el gozo absoluto que proporciona. Sin compromiso, el arte es una impostura. No se trata por supuesto de compromiso político panfletario, ni tan sólo de un compromiso del artista transmitido directamente a un receptor. El arte libera, incluso cuando atestigua o proclama la tiranía” (Pastor, 2016). La relevancia estriba en que la obra de arte producida supera con largueza el significado intencional del autor, del patrón, del tiempo e incluso del contexto y en dicho sentido es más duradera que el poder. “Post facto, el arte se recarga de poder nuevo, de sentido, con la experiencia. El artista trabaja para su posteridad igual que el héroe, mientras el poderoso trabaja sólo para la próxima crisis” (Pastor, 2016).

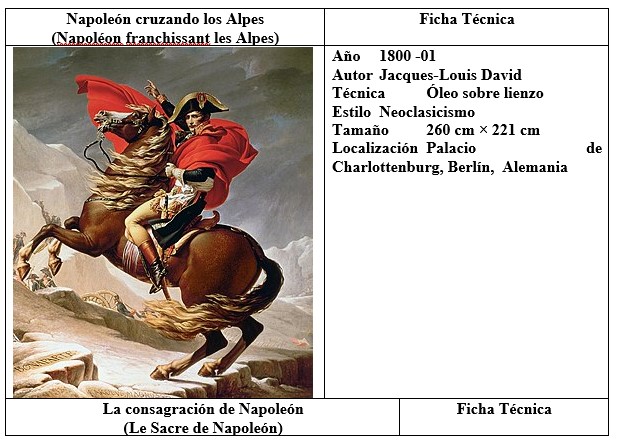

Tanto la obra de Napoleón como la de David resultan ser extensas y monumentales, sólo por una cuestión metodológica la reduciremos a dos eventos del corso representados en dos cuadros que nos permiten dar fundamento y sentido al contexto expresado en las líneas anteriores: “Napoleón Cruzando los Alpes” (1800-1801) y “La Consagración de Napoleón” (1806-1807).

Al amparo de su derrotero político-militar, Napoleón y los artistas a su servicio, en especial David, elaboraron toda una estética del poder recurriendo a modelos iconográficos griegos y, especialmente romanos, reforzando el sino favorable de un militar invicto y heroico. La Antigüedad fue utilizada como un formidable espejo al servicio de la causa Napoleónica, respaldado por un programa iconográfico basado en sus modelos, adaptados al nuevo momento y personaje.

“Napoleón cruzando los Alpes”, elaborado por David en 4 meses, entre octubre de 1880 y enero de 1801, señala el amanecer de un nuevo siglo, con una Francia que supera la etapa de mayor violencia revolucionaria y se consolida como potencia continental. En el centro de este proceso estaba la figura de Napoleón, que de capitán del ejército revolucionario se había instalado como Primer Cónsul y convertido en el hombre más poderoso de Francia.

El acontecimiento que busca conmemorar el cuadro tiene relación con la campaña militar de Napoleón contra los austriacos en mayo de 1800. Para muchos el cuadro, un regalo de Carlos IV de España, resulta ser una producción propagandística, que expresa una trascendentalidad exagerada, llena de acción y de suspenso, mientras que para otros especialistas sigue siendo el retrato más logrado de Napoleón.

Esta pintura tiene cinco versiones realizadas por el artista entre 1801 y 1805, en todas nos presenta a un Napoleón idealizado, con un aura de austeridad y severidad, muy en la línea del Neoclásico. El retrato ecuestre fue una solicitud del propio Napoleón (“severo sobre un fiero caballo”), en que el autor logra darle la autoridad demandada por el corso, tal como se lo expresa el propio Napoleón a David cuando se niega a posar para el retrato: “Es el carácter el que dicta lo que debe pintarse…Nadie sabe si los retratos de los grandes hombres se les parece, basta que sus genios vivan allí”. La escena se construye con la figura destacada de Napoleón, montando un corcel árabe encabritado. En un fondo oscurecido las tropas francesas arrastran un cañón y ondea la bandera tricolor de la Revolución, todo amurallado naturalmente por la montaña alpina. La escena está en conflicto con el relato histórico que nos habla de un cruce a lomo de mula y junto al guía Pierre Dorsaz y que, hacia mediados del siglo XIX, Paul Delaroche, hace presente en su “Bonaparte Cruzando los Alpes”.

La mano izquierda desguantada apunta hacia una invisible cumbre que dirige y explicita su mando sobre sus tropas, muestra al observador la inevitabilidad de la victoria. Los brazos en alto hacen sintonizan con la cresta de la montaña, que junto a la línea de su capa crean una serie de diagonales que se contrarrestan con las nubes de la derecha, todo para estabilizar la figura de Napoleón.

El paisaje se construye en sintonía con el héroe (“Voilà mon héros”, le habría dicho David a sus estudiantes cuando Napoleón lo visitó en su estudio): en la roca inferior izquierda está tallado el nombre de Napoleón junto a los de Aníbal y Carlomagno, otras dos figuras militares de gestas alpinas; en términos de escala, la figura ecuestre domina el plano pictórico; el brazo extendido de Napoleón y su capa ondeante, le permite dominar a su voluntad el paisaje. El autor parece sugerir lo imperecedero de los logros de Napoleón.

Más allá de las discusiones que someten a David a la autoridad de Napoleón, que su genio creativo se vio inhibido como resultado del mecenazgo de su héroe, que proyecta un mero cuadro de propaganda, el autor es capaz de instalar en el imaginario colectivo de la posteridad la imagen más reconocible y poderosa de Napoleón, a diferencia del casi desconocido cuadro de Delaroche para el público general (recuerden, “el artista trabaja para la posteridad”).

La Consagración de Napoleón nos instala, desde su teatralidad, en la histórica relación entre el arte y el poder: el artista registra y escenifica la entronización en el poder. Al mismo tiempo, se mimetiza con la otra obra de arte que es el ceremonial de la Corte, que establece el orden y al mismo tiempo la solemnidad del poder. Napoleón es la continuidad, por más que busque independizarse, de la Monarquía caída a manos de la Revolución, del soberano que descubre la utilidad del arte, se apropia de él y del artista, los ampara y dirige la escena y en proporción al resultado de su creación, consciente y premia al artista con beneficios, contratos y honores.

David responde a todo ello, crea una escena de corte con más de cien figuras que las organiza con distinción, suntuosidad y detallismo, simbolizan el poderío y la capacidad de Napoleón. Este se ve rodeado de reconocidos elementos de autoridad que datan del mundo clásico: el laurel, la corona y el edificio que los alberga responde al canon y a la iconografía griega y a la monumentalidad de arte romano clásico.

El ideal de poder napoleónico permite que David represente algo más que la toma del poder personal, busca reconocer una nueva jerarquía social que es claramente reconocible a través de su familia y su círculo más cercano, representa un ideal republicano de aspiración social, de promesa de libertad e igualdad con el boato del rito monárquico. Es

la expresión de una sociedad ordenada, jerárquica y disciplinada en un relato épico y monumental. La mezcla, contradictoria para muchas contemporáneas, entre las consignas de la Revolución con el ritual formalista y el peso del poder, autoridad que ya se sentía opresiva.

En conclusión, el arte representa una serie de conceptos justificadores del poder, los transparenta, los llena de una carga emotiva, los comparte, los divulga y, en no pocos casos, los hace trascendentes. El artista puede tener o no conciencia del poder de su obra, pero debe luchar, desde su contemporaneidad, con la manipulación de este que puede hacer el poderoso. “El pobre arte necesita que le pongas atención, que escuches incluso con el oído interior y que lo mires con el otro ojo de tu mente, iluminado; y necesita que pienses para ejercer su poder. Necesita que te abras a él y que penetres en él, en su densa magia cautivante. Y si no, no funciona, no puede…” (Pastor, 2016).